すべての始まりは好奇心から。

成功を信じて挑み続けた

PBCF開発。

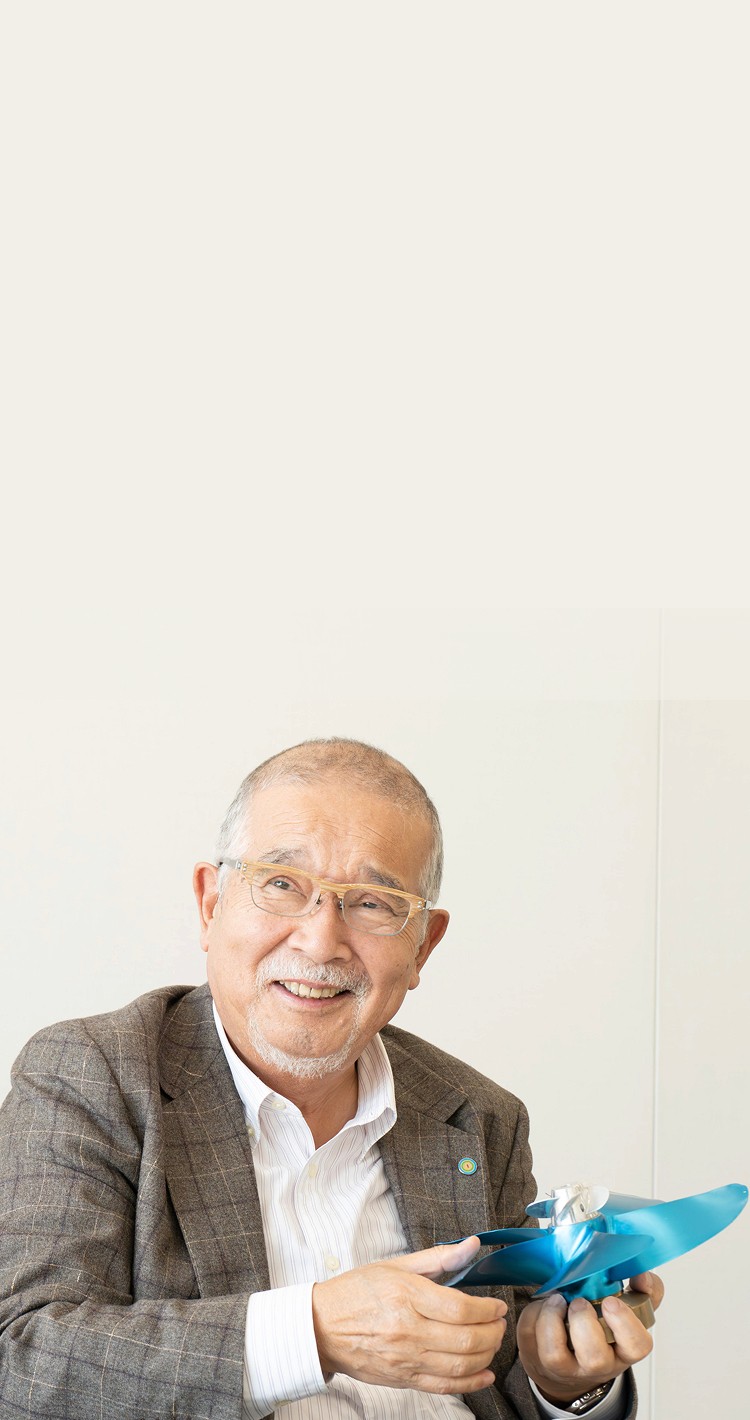

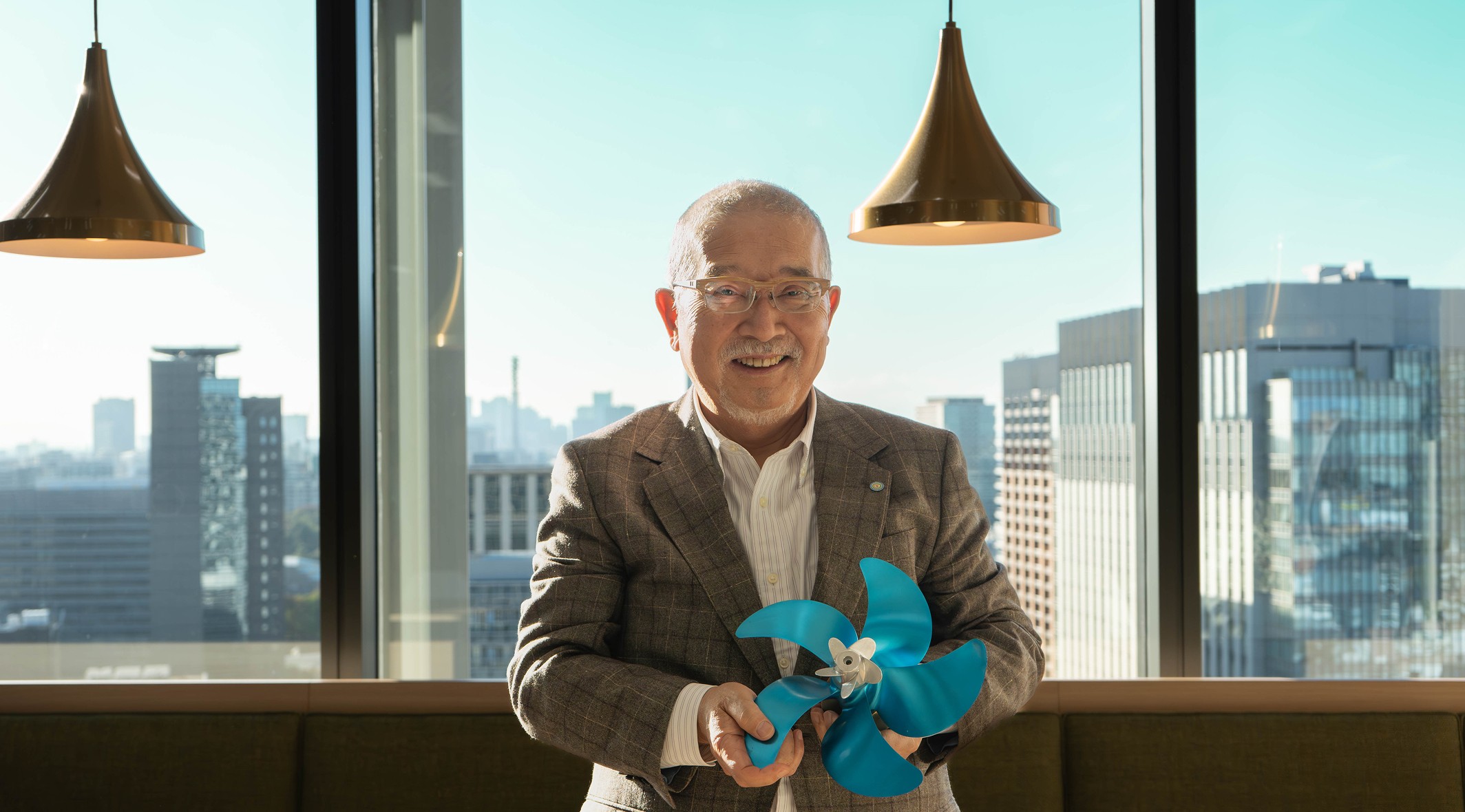

PBCF開発者

大内 一之

商船三井テクノトレードが開発・販売する船舶用省エネ装置PBCF(Propeller Boss Cap Fins)。その画期的な技術は、世界中の船舶の燃費効率向上に貢献し、環境負荷低減に大きく寄与しています。今回は、PBCFの開発者である大内先生に、開発のきっかけや製品化までの道のり、そしてPBCF開発後の活躍、今後の展望について伺いました。

海運・海事産業との出会い

- 海運・海事産業に携わることになったきっかけを教えてください。

- 幼い頃からものづくりが好きで、漠然と「大きな仕事がしたい」「創造的な仕事がしたい」と思っていました。 大学受験では、第一志望の建築学科に落ちてしまい、船舶工学科に進学しました。 実は、大学ではジャズに熱中してしまい、勉強そっちのけでジャズ研の活動に明け暮れていました(笑)。 高校時代は一生懸命勉強したんですけどね。 大学に入ったら、まるで糸が切れた凧のように、目的を見失ってしまったんです。 当時は、安田講堂事件など、学生運動が盛んな時代でした。 私もデモに参加したこともありましたが、ヘルメットをかぶってゲバ棒を持つような過激な活動にはついていけませんでした。 そんなこんなで、就職活動にも身が入らず、卒業が遅れてしまったんです。

- 船舶という分野を選んだのはなぜですか?

- 大学2年生になり、将来の進路を考える時期になりました。 様々な選択肢がある中で、最終的に船舶の道を選んだのは、 「大きな構造物や、ダイナミックなものが好きだったから」です。 最初は、建築学科を目指していたのですが、成績が足りずに断念しました。 航空産業にも興味はありましたが、当時の日本では飛行機の開発はGHQによって制限されていました。 造船所も選択肢として考えましたが、造船所では各個人は船の一部分の設計しか担当できないため、 船全体をマネジメントして作りたいと考えていた私は、 全体を見渡せる船会社を選びました。 色々考えた結果、自由に設計・建造できる船舶の世界に魅力を感じたんです。

商船三井での仕事

- 商船三井に入社されてからは、どのような仕事を?

- 商船三井に入社後は、岡山県の玉野にある造船所で、 建造中の船の監督や修繕の監督をしていました。 その後、LNG船の建造プロジェクトに携わることになりました。 海外のライセンスを取得し、日本で初めてLNG船を建造するという、 非常にやりがいのある仕事でした。 ところが、そこで体調を崩してしまい、ドクターストップがかかってしまったんです。 肝臓を壊してしまってね。 課長になる直前だったのですが、プロジェクトから外れることになりました。

- 当時は、どんな思いでしたか?

- 元々、会社に入ってがっかりしていたことがありました。 技術がないんですよ。 船を維持管理するのが主な仕事で、 新しい技術開発には消極的でした。 まあこれも仕事だと思ってやってはいましたが、もっと創造的な仕事がしたいと思っていたんです。

PBCF開発のきっかけ

- それが、PBCF開発のきっかけになったのでしょうか?

- ええ、その後、技術課に異動になったのですが、そこでPBCFの開発をスタートさせることになりました。 きっかけは、西日本流体技研の小倉社長との出会いです。 彼はプロペラの専門家で、当時、新しいプロペラのアイデアを模索していました。 2人で、ああでもない、こうでもないと議論を交わす中で、PBCFのアイデアが生まれたんです。

- 当初は、どんなアイデアだったのですか?

- 小倉社長は、プロペラの前後に同じ径のプロペラを配置することで推進効率が向上すると考えていました。 しかし、実験の結果は芳しくありませんでした。 そこで、私は「後ろのプロペラの径を小さくしたらどうだろう?」と提案しました。 すると、推進効率が改善される兆しが見えたんです。 これは面白い!と、本格的に開発に取り組むことになりました。

製品化までの道のり - 試行錯誤の連続

- 製品化までには、どんな苦労がありましたか?

- PBCFの開発は、決して平坦な道のりではありませんでした。 PBCFの羽が割れてしまったり、思うように効果が出なかったり…。 技術的な課題はもちろん、社内外の反対意見に悩まされることもありました。

- どのような課題がありましたか?

- まず、PBCFの形状を決定するまでには、 様々な形状を試作しては水槽実験を繰り返す必要がありました。 夜遅くまで水槽実験を行い、 時には徹夜で作業することもありました。 また、PBCFの強度を確保することも大きな課題でした。 初期の試作品は強度が不足しており、 実際の船に取り付けたところ、羽が割れてしまうというトラブルが発生しました。 原因を突き止め、強度を向上させるために、 材料や設計を見直す必要がありました。

- 周囲の反応はいかがでしたか?

- 20隻分のPBCFを販売した後で強度不足が判明した時、社内ではみんな逃げ腰になっていました。「技術勢でやったのがダメだったんじゃないか」 「もうやめてしまえば?」 そんなことを言われましたね。

- それでも、諦めずに開発を続けられたのはなぜですか?

- 「PBCFは必ず成功する」という強い信念があったからです。 それに、周りの人を巻き込む力も大きかったと思います。 PBCFの開発には、西日本流体技研やミカドプロペラなど、 多くの企業が協力してくれました。 彼らの協力なしに、PBCFを完成させることはできなかったでしょう。

ライバル会社での導入 – 日本郵船

- ライバル会社である日本郵船の存在は、どのように意識していましたか?

- PBCFを販売するにあたって、郵船の存在は無視できませんでした。 日本郵船は、当初PBCFの採用に難色を示していました。 そこで、私は大学時代の同級生で、当時日本郵船の常務だった人物に協力を依頼しました。 その結果、郵船にもPBCFを採用してもらうことができ、 PBCFの普及に弾みがつきました。 ライバル会社がPBCFを採用したことで、 他の船会社もPBCFに興味を持つようになったのです。

大会社からの独立 - 新たな挑戦

- PBCF開発後も商船三井に在籍されていましたが、その後独立されたのはなぜですか?

- PBCFの開発で、会社の中で新しい技術を生み出すことの難しさを痛感しました。 大企業では、どうしても既存の事業や組織の論理に縛られてしまい、 自由な発想や挑戦が阻害されてしまう。 もっと自由に、自分のアイデアを形にしたい。 そんな思いから、商船三井を退社し、 自分のコンサルタント会社を設立しました。

ウインドチャレンジャーへの挑戦 - 夢を追い求めて

- ウインドチャレンジャーの開発を始められたきっかけは?

- 省エネが我々に課された一番の課題ですが、それは温暖化防止にもつながるわけですよね。化石燃料を使わないゼロエミッションの推進力は風力なんです。風力推進は古くからある技術ですが、 近年、環境問題への関心の高まりから再び注目されています。 そこで、私は風力推進システムを搭載した 「ウインドチャレンジャー」という船の開発をスタートさせました。

- ウインドチャレンジャーの開発は順調でしたか?

- もちろん、簡単ではありませんでした。 風力推進システムの設計や、 船体とのバランス調整など、 克服すべき課題は山積みでした。 しかし、PBCFの開発で得た経験と、 周りの人を巻き込む力は、 ウインドチャレンジャーの開発においても 大きな武器となりました。

- そして、ついにウインドチャレンジャー一番船「松風丸」が完成しました。

- ええ、「松風丸」は、 シップ・オブ・ザ・イヤー2022を受賞するなど、 国内外から高い評価を得ています。 風力推進システムは、 環境負荷の低減だけでなく、 燃料コストの削減にも貢献できる 画期的な技術です。 世界中の海運業界から注目されています。

- これらの功績が認められ、内閣総理大臣賞を受賞されました。

- 大変光栄に思います。 PBCFやウインドチャレンジャーの開発は、 私一人の力では成し遂げられませんでした。 多くの人々の協力があったからこそ、 ここまで来ることができたのです。

PBCFの未来 - 世界の海へ

- PBCFの今後の展望について、教えてください。

- 現在、世界中で4万隻以上の船舶が運航されていますが、PBCFが搭載されているのは、わずか4000隻ほど。 まだまだ普及の余地があると考えています。 PBCFは、省エネ効果だけでなく、CO2排出量削減にも貢献できる装置です。 環境問題が深刻化する中、PBCFの役割はますます重要になるでしょう。